【整治突出问题规范执法专项行动典型案例】北京探索桥下空间精细化治理新格局

2025-11-07 13:55:20 来源:

随着城市快速发展,桥下空间长期存在违规占用、私搭乱建、无序停车等现象,不仅严重影响市容环境,也与首都的功能定位不相匹配。违法施工、擅自改造等行为频发,带来安全隐患,亟需通过系统治理,保障桥梁安全与城市环境持续提升,推动桥下空间从“灰色角落”向“活力空间”转变。

一、重拳治乱,清理违规空间

北京市交通委统筹市规自委、市城管委、市园林绿化局及各区政府多部门,强力推进桥下空间整治工作,综合运用行政处罚、行政强制和科技手段,形成协同治理合力。依托“执法+养护”联合巡查机制、“动态监测+智能预警”的非现场指挥调度系统等,实现违法行为的快速发现、证据固定和依法查处。

通过治理工作,累计拆除管理用房4.4万平方米,收回1428个私自出租停车位并备案开放,累计整理飞线3.5万米、改造地面33.7万平方米、优化停车位5322个,清理非法占用与违规经营,消除安全隐患,恢复桥下空间公共属性。

联想桥整治前后对比

二、精准提升,打造品质空间

在推进整治工作的同时,桥下空间改造提升工作也在同步进行。北京市交通委结合“花园城市”建设,按照“首善标准、需求导向、因地制宜、分类实施、系统提升”的思路,实施“分类优化、分级实施”和“一桥一策”策略,实现桥下空间功能布局均衡合理、交通高效便捷、环境和谐友好,达到社会环境、公共利益和经营效益的有机结合。

目前,已开展国贸桥、木樨地桥、联想桥等16座桥系桥下空间的提升工程,对燕莎桥、北苑高架桥等17座重点桥系的桥下空间进行提升,对城市道路、公路、轨道交通269座桥系开展环境整治。各区正加快推进桥下空间房屋、护栏拆除、提升方案编制、招标实施等工作。西城区官园桥、广安门桥等桥下空间新增停车位204个、绿化159平方米,设置人行通道和全天候监控;石景山区莲芳桥通过“改、挖、绘”组合措施,新增4处停车场和绿化景观;新首钢大桥桥下打造“活力港湾”,增设“城市会客厅”。

明光桥整治前后对比

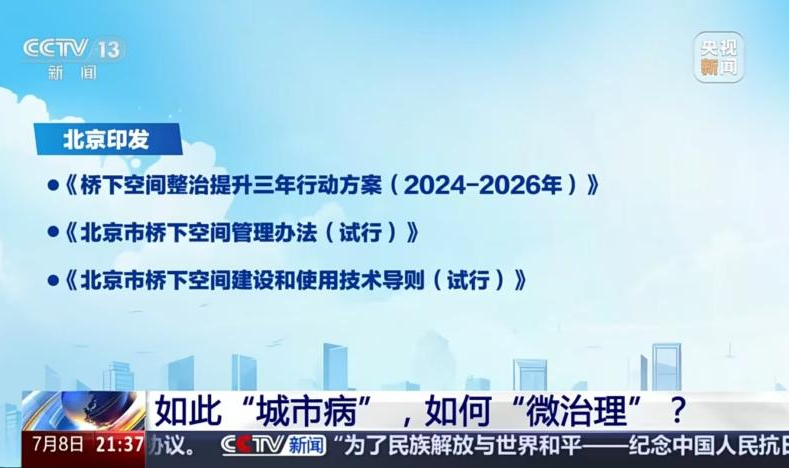

三、长效管理,巩固治理成效

北京市交通委制定《北京市桥下空间管理办法(试行)》和《桥下空间建设和使用技术导则(试行)》,形成制度+技术标准体系。管理办法明确各部门、区政府及企业职责,全面规范功能布局、权属界定、使用要求和监管执法,构建了权责清晰、运行高效的长效管理机制。技术导则对车道步道增设、智慧停车场建设、立体绿化、保障站点设置等提出具体标准。

通过“市级统筹、部门协同、区级主责”机制,将桥下空间纳入一体化综合监管体系,运用跨部门协同、非现场监管、“风险+信用”分级分类和“双随机、一公开”等机制,强化日常监督与动态管理,推动桥下空间治理从“短期整治”转向“长期赋能”,保障桥梁安全与城市环境持续提升。

桥下空间管理制度

北京市交通委将持续践行“人民城市为人民”理念,将在2026年全面完成桥系环境综合整治提升工作。通过规范管理、服务提升和科技赋能,不断优化交通组织、改善城市环境、提升空间效益,努力实现“人享其行、城享其美”,进一步增强人民群众的获得感、幸福感与安全感。